Ich habe Eugénie Grandet weggelegt. Ich habe mich an die Arbeit gemacht, aber mutlos. Der Autodidakt, der sieht, dass ich schreibe, beobachtet mich mit respektvoller Lüsternheit. Ab und zu hebe ich leicht den Kopf, ich sehe den riesigen, steifen Stehkragen, aus dem sein Hühnerhals ragt. Er trägt abgewetzte Kleider, aber seine Wäsche ist strahlend weiß. Aus demselben Regal hat er gerade einen weiteren Band geholt, dessen auf dem Kopf stehenden Titel ich entziffere: La flèche de Caudebec, eine normannische Chronik, von Julie Lavergne. Die Lektüre des Autodidakten verwirrt mich immer. Auf einmal fallen mir die Namen der letzten Autoren ein, deren Werke er studiert hat: Lambert, Langlois, Larbalétrier, Lastex, Lavergne. Es ist eine Erleuchtung; ich habe die Methode des Autodidakten verstanden: er bildet sich in alphabetischer Reihenfolge.

Eines Tages, vor sieben Jahre (er hat mir gesagt, dass er seit sieben Jahren studiert), hat er mit großem Pomp diesen Raum betreten. Sein Blick ist über die zahllosen Bücher geschweift, die die Wände überziehen, und er muss gesagt haben, ungefähr so wie Rastignac: "Und nun zu uns beiden, menschliches Wissen." Dann ist er hingegangen, hat das erste Buch aus der ersten Reihe ganz rechts genommen; er hat es auf der ersten Seite aufgeschlagen, mit einem Gefühl der Ehrfurcht und des Schreckens, verbunden mit einer unerschütterlichen Entschlossenheit. Heute ist er bei L. K nach J, L nach K. Er ist rücksichtslos vom Studium der Käfer zur Quantentheorie übergegangen, von einem Werk über Tamerlan zu einem katholischen Pamphlet gegen den Darwinismus: nicht einen Augenblick lang ist er aus der Fassung geraten. Er hat alles gelesen; er hat in seinem Kopf die Hälfte von dem, was man über Parthenogenese weiß, die Hälfte der Argumente gegen die Vivisektion gespeichert. Hinter ihm, vor ihm liegt ein Universum. Und der Tag naht, an dem er den letzten Band aus der letzten Reihe ganz links zuschlagen und sagen wird: "Und jetzt?"

(Aus: Jean-Paul Sartre, Der Ekel)

Der letzte Almanach

Von Ulrike Köppchen · 19.09.2018

Heute endet eine Epoche: Zum 60. und letzten Mal erscheint der Fischer Weltalmanach. Unsere Autorin hat für den Weltalmanach geschrieben und blickt zurück auf einen der letzten Vertreter eines einst stolzen Genres: der gedruckten Enzyklopädie.

"Liebe Autorinnen und Autoren,

bedauerlicherweise müssen wir uns heute mit einer traurigen Nachricht bei Ihnen melden: Der diesjährige Weltalmanach wird die letzte Ausgabe sein. Der Verlag hat beschlossen, das ehemalige Herzstück des Fischer-Taschenbuch-Verlags aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen..."

bedauerlicherweise müssen wir uns heute mit einer traurigen Nachricht bei Ihnen melden: Der diesjährige Weltalmanach wird die letzte Ausgabe sein. Der Verlag hat beschlossen, das ehemalige Herzstück des Fischer-Taschenbuch-Verlags aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen..."

Als freie Autorin hat man schon so manches Projekt sterben sehen. Und eigentlich denkt man, es kann einen da nichts mehr erschüttern. Aber das war dann doch ein Schock. Obwohl es – so viel darf man verraten – einer der am schlechtesten bezahlten Jobs war, den ich jemals hatte. Trotz des großes Pakets Weltalmanache, das wir zusätzlich jedes Jahr bekamen.

Aber der Fischer Weltalmanach war eine Institution, zumindest in der alten Bundesrepublik. In jeder Redaktion und in jedem Ministerium lag er auf dem Schreibtisch. Auch bei uns zuhause war er eine solche Selbstverständlichkeit, dass es meine Eltern überhaupt nicht wunderte, dass in den letzten Jahren immer ein Almanach von mir unter dem Weihnachtsbaum lag. Erst als ich ihnen erzählt habe, dass die Reihe eingestellt wird, fragte meine Mutter: Ach, du schreibst dafür?

Wir waren gewarnt

"Ich habe damit gerechnet, dass das irgendwann passieren könnte", sagt Gabriele Intemann, eine der Hauptautorinnen des Weltalmanachs. "Auf der anderen Seite war ich schon enttäuscht und habe gedacht: Was wird denn jetzt aus meinen Ländern?"

Wir waren ja gewarnt. Allein schon dadurch, dass auch wir selbst zugegebenermaßen häufiger auf Wikipedia unterwegs waren, als im Weltalmanach nachzuschlagen. Oder dadurch, dass es immer schwieriger wurde, Abnehmer für die Belegexemplare zu finden, die wir vom Verlag bekamen…

"Daran habe ich es vor allem gemerkt, dass von den Beschenkten mehr und mehr so ein nostalgischer Blick auf die Bücher kam: Ach ja, guck mal, da habe ich ja in meinem Studium immer schon reingeguckt - auch noch möglicherweise von älteren Kollegen. Dass es das noch gibt. Das waren dann immer häufiger die Reaktionen."

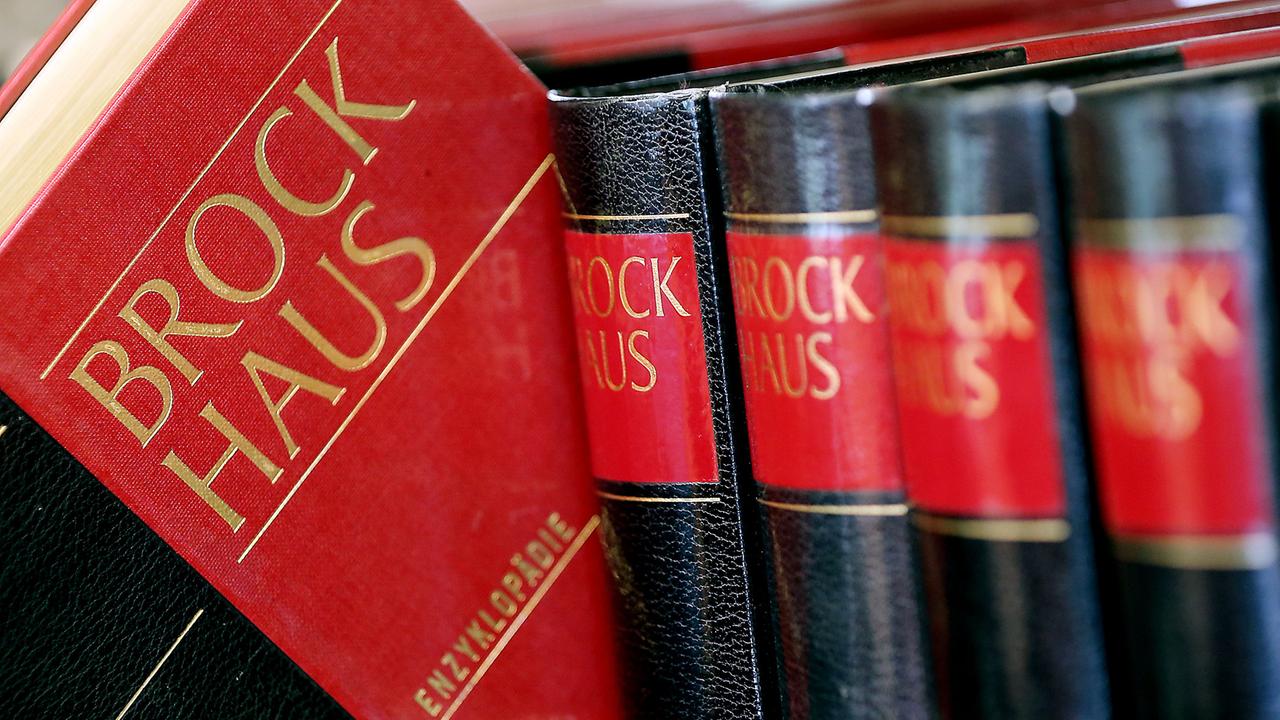

Fast alle gedruckten Enzyklopädien sind inzwischen vom Markt verschwunden - auch der Brockhaus.© picture-alliance / dpa / Oliver Berg

"Leider hat die Leserschaft abgenommen, also sehr langsam, es ist so langsam abgeschmolzen, und das war ein sehr kontinuierlicher Prozess", sagt Nina Sillem, Leiterin der Abteilung Sachbuch und Wissenschaft beim Fischer-Verlag. "Es war eigentlich schon vor einer Weile klar, aber wir haben einfach weitergemacht, weil das ein wichtiges Projekt ist und auch ein Projekt, mit dem sich der Fischer-Verlag sehr identifiziert. Aber es kam dann zu einem Punkt, wo man sagen muss, jetzt macht das leider keinen Sinn mehr."

Er war der letzte seiner Art

Schuld am Niedergang hat – wer sonst? – das Internet und vor allem natürlich Wikipedia. Wer braucht noch gedruckte Nachschlagewerke, wenn die darin enthaltenen Informationen jederzeit und kostenlos per Mausklick abgerufen werden können?

"Aber man muss auch sagen: Der Fischer Weltalmanach ist der letzte seiner Art", betont Nina Sillem. "Er hat sich unglaublich lang gehalten. Alle anderen Jahrbücher mussten schon früher aufgeben. Ob das jetzt das Spiegel-Jahrbuch war oder Harenberg oder zuletzt Brockhaus Enzyklopädie Jahrbuch. Oder man hat ja auch bei Brockhaus Lexika gesehen: das ist einfach etwas, das in der heutigen Zeit schwierig ist fortzuführen."

Bedauerlich, natürlich, meint die Fischer-Sachbuchchefin. Zumal mit den Fischer Weltalmanach nicht einfach nur ein weiteres Buch vom Markt verschwindet, sondern eine der letzten gedruckten Enzyklopädien – und ein bildungspolitisches Projekt, das sich die Demokratisierung des Wissens auf die Fahnen geschrieben hatte.

"Der Weltalmanach ist ein Versuch, dem politisch, wirtschaftlich und kulturell Interessierten eine verlässliche Gedächtnisstütze zu sein, ihm Tatsachen in Erinnerung zu bringen, künftige Entwicklungen anzudeuten und Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung zu stellen." So hieß es im Vorwort zur ersten Ausgabe, die im Dezember 1959 erschien. Nina Sillem:

"Der Almanach ist entstanden, als das Verlegerpaar Brigitte und Gottfried Bermann-Fischer aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrt sind. Dort in den USA hatten sie das Taschenbuch kennengelernt. Das war eine ganz neue Form, Bücher für ein großes Publikum günstig herzustellen. Und mit dieser revolutionären Idee, die es damals war, sind sie nach Deutschland zurückgekehrt nach dem Krieg. Es ging darum, diese Gesellschaft aufzubauen, zu demokratisieren und wieder voranzubringen. Und da lag es natürlich auch im großen Interesse auch der Verleger, Bücher zu finden, die das unterstützen und die das fördern."

Geschrieben wurde der Weltalmanach in den ersten Jahrzehnten von einer einzigen Person, dem Geografen Gustav Fochler-Hauke. Ironischerweise wollte man die Demokratisierung Nachkriegsdeutschlands damit von einem Mann vorantreiben lassen, der in jungen Jahren ein durchaus engagierter Nationalsozialist war. Inzwischen hat der Weltalmanach 12 Autoren. Sie sind Wissenschaftler oder Wissenschaftsjournalisten und schreiben Jahreschroniken über alle 196 Staaten der Welt sowie Überblicksartikel zu wichtigen Themen und Institutionen.

Das Ende des Zeitalters der Enzyklopädien

Das ist das Ende des Zeitalters der Enzyklopädien. So kommentierte der Medienwissenschaftler Jochen Hörisch die Nachricht, dass der Fischer Weltalmanach eingestellt wird. Denn mit dem Verschwinden der gedruckten Enzyklopädien geht ein Stück unseres kulturellen Gedächtnisses verloren, und zwar ein Dokument des Wissensstandes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weltalmanach-Autorin Gabriele Intemann:

"Was dabei verloren geht, ist dass man mal nachschlagen kann, wie eine Gesellschaft oder die Autoren eines solchen Lexikons zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas gesehen haben? Man kann das im Rückblick nicht mehr nachvollziehen, weil, Wikipedia ist ja ein ständiges, stetiges Work in Progress."

Demokratisierung des Wissens

"Die einen, so scheint mir, haben viele Werkzeuge und wenig Ideen; die anderen haben viele Ideen und gar keine Werkzeuge. Das Interesse der Wahrheit würde verlangen, dass die Denkenden sich endlich dazu herbeilassen, sich mit den Schaffenden zu verbünden." (Denis Diderot, Philosoph, Schrifsteller, Aufklärer)

Mit großem Eifer beginnen Denis Diderot und der Mathematiker Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert 1746 ein ehrgeiziges Projekt: Sie wollen das Wissen der Welt in einer einzigen Enzyklopädie zusammentragen. Keine leichte Aufgabe, denn im Zeitalter der Aufklärung explodiert das Wissen geradezu: Ob Physik, Medizin oder Philosophie – in vielen Wissenschaften gibt es bahnbrechende neue Erkenntnisse. Denen will Diderot Geltung verschaffen. Er besucht Vorlesungen in Anatomie und Mathematik, beschäftigt sich mit Zoologie, Mechanik und Theologie. Und er interviewt Handwerker über Herstellungsverfahren von Käse oder Wagenrädern. Am Ende umfasste die "Enzyklopädie oder das vernünftig durchdachte Lexikon der Wissenschaften, Künste und Gewerbe" – so der etwas sperrige Titel – etwa 70.000 Fachartikel in 35 Bänden.

Verband das enzyklopädische Projekt mit aufklärerischem Geist: der Schriftsteller und Philosoph Denis Diderot.© picture-alliance / dpa / Röhnert

"Ein Beispiel für den Aufklärungswillen von Diderot und seiner französischen Encyclopédie ist beispielsweise der Artikel über den Aderlass", sagt Ulrich Johannes Schneider, Philosoph und Direktor der Leipziger Universitätsbibliothek.

"Es gibt beispielsweise eine bis ins Mittelalter zurückreichende Praxis, dass man bei bestimmten Krankheiten an bestimmten Körperstellen zur Ader gelassen wird. Und nun war im 17. Jahrhundert der Blutkreislauf entdeckt worden, und Diderot – beziehungsweise sein Autor, der ein Arzt war – schreibt dann: Bitteschön, hört auf, dem Arzt irgendwelche Wünsche vorzutragen, wo ihr zur Ader gelassen werden wollt. Wisset, dass das überall das gleiche Blut ist und dass der Arzt entscheiden soll, wo die beste Stelle ist, es zu entnehmen. Das bricht also mit einer Gewohnheit, mit einer Tradition und zeigt, dass Diderot sich bei diesen Dingen, aber auch bei politischen und wissenschaftlichen Dingen sozusagen als fortschrittlich erweist."

Enzyklopädien gibt es bereits seit der Antike

Wirklich neu sei Diderots Idee, Wissen so zu sammeln, allerdings nicht, meint Ulrich Johannes Schneider. Sondern das tun Menschen schon, seit es aufgeschriebenes Wissen gibt. Auch in Form von Enzyklopädien. Der Unterschied ist: Die antiken Enzyklopädien wurden von Gelehrten für andere Gelehrte geschrieben, während sich die Enzyklopädien der Neuzeit an die gebildete Öffentlichkeit richteten.

Aus einem ehemaligen Innenhof wurde nach dem Wiederaufbau ein Lesesaal der Universitätsbibliothek Leipzig.© Foto: Swen Reichhold

"Ich bin bei den Kulturwissenschaften, ich mache unterschiedliche Seminare, manchmal Philosophie, jetzt gerade ein bisschen Foucault, Ausstellungsvorbereitungsseminare. Ich mache eine Lehrveranstaltung pro Semester.

Ulrich Johannes Schneider führt mit hörbarem Stolz durch "seine" Bibliothek, eine der ältesten und schönsten des Landes. 1543 gegründet, erlangte sie im 19. Jahrhundert eine Spitzenstellung unter den deutschen Universitätsbibliotheken. Wenige Wochen vor Kriegsende, am 6. April 1945, wurde sie durch alliierte Bomben zu zwei Dritteln zerstört.

Die 1,4 Millionen Bücher überstanden den Bombenabwurf unbeschadet – größtenteils im Sockel des Völkerschlachtdenkmals, wohin man sie zuvor ausgelagert hatte. Inzwischen sind es deutlich mehr: 5,5 Millionen.

In der schönen neuen Welt des Wissens

Damit gehört die Leipziger Universitätsbibliothek auch heute noch zu den größten des Landes. Und zu den modernsten. 2017 wurde sie vom Bibliotheksverband zur Bibliothek des Jahres gewählt, vor allem wegen ihrer Bemühungen um Digitalisierung und den freien Zugang zu ihren Inhalten.

"Wir haben sogar als eine Bibliothek mit besonders alten Handschriftenbeständen. Die durfte früher keiner benutzen, jetzt stehen sie im Netz. Das ist doch ideal, jetzt kann jeder, egal wo er ist auf der Welt, damit arbeiten", sagt Ulrich Johannes Schneider.

Die schöne, neue Welt des Wissens: Jeder soll jederzeit und überall Zugang zu Wissen haben. Damit setzen die Universitäten heute in gewisser Weise den Traum der Enzyklopädisten fort, Wissen zugänglich zu machen – und machen ihn gleichzeitig noch demokratischer, indem sie dieses Wissen auch kostenlos anbieten. Die Aufklärer des 18. Jahrhunderts hingegen verdienten mit dem Wissensdurst der Bürger viel Geld, so Schneider.

"Die Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts waren, wenn man es etwas böse sagt, alles Geschäftsleute. Also, in welcher Form auch immer sie bei einer Enzyklopädie mitgemacht haben, sie haben gut Geld verdient damit. Und das ist eben auch im 18. Jahrhundert ein neues Phänomen, dass man solche populären Bücher, auch in mehreren Bänden, gewinnbringend verkaufen kann. Es gibt schon auch Enzyklopädien, die sind gescheitert und dann auch beim Buchstaben H steckengeblieben, aber es gibt auch erstaunlich viele, die mit mehreren Bänden durchgekommen sind."

Ulrich Johannes Schneider, Direktor der Leipziger Universitätsbibliothek und Experte für die Geschichte der Enzyklopädie.© Universität Leipzig

Brockhaus Enzyklopädie, Meyers Konversationslexikon, Bertelsmann Universallexikon und viele andere – sie alle halten sich jahrzehntelang auf dem Markt und erleben zum Teil hunderte von Auflagen. Ihr Leserkreis erweitert sich: Richteten sie sich zunächst an das wohlhabende Bildungsbürgertum, durften enzyklopädische Nachschlagewerke später auch in der guten Stube der Kleinbürger nicht mehr fehlen.

"Enzyklopädien standen, wie es dann in bürgerlichen Wohnungen üblich wurde, überall herum. Ich selber bin noch mit einer bloß zweibändigen Enzyklopädie großgeworden, aber Zahnärzte und ähnliche Leute konnten sich auch 20 Bände leisten. Und dieses Dekorationselement, was ja durchaus auch zu lesen stand, das war so üblich. Das hatte man."

Vom gefeierten zum verachteten Genre

Mit aufklärerischem Schwung gestartet, haftete den Enzyklopädien im Laufe der Zeit immer mehr der Geruch des Geistlosen, Kleinkarierten an.

Dass sie das Allgemeinwissen gewissermaßen erfunden haben – was ja auch bedeuten kann: Wissen für die Allgemeinheit, fürs Volk – ließ manchen "wahren Gebildeten" die Nase rümpfen. Schon Goethe spottete:

Konversationslexikon heißt's mit Recht

Weil, wenn die Konversation ist schlecht

Jedermann

Zur Konversation es nutzen kann.

Weil, wenn die Konversation ist schlecht

Jedermann

Zur Konversation es nutzen kann.

Auch die Literatur hatte nur Spott dafür übrig, wie Enzyklopädien Wissen organisieren:

Bei Flaubert ist es das spießige Junggesellenduo Bouvard und Pécuchet, das sich mit enzyklopädischem Eifer auf alle möglichen Wissenschaftszweige stürzt und überall grandios scheitert. Bei Sartre der "Autodidakt" aus dem "Ekel", in ihrer kleinkarierten Beflissenheit eine triste Figur. Die aber doch vor naivem Optimismus strotzt, das Wissen der Welt lasse sich hübsch sortiert von A-Z gleichsam in eine große Kiste packen:

Autor für eine Enzyklopädie - kein angesehener Job

"Die Enzyklopädisten, also Leute, die für Enzyklopädien schrieben, haben das meistens woanders nicht so rumerzählt. Man hat das mehr so gemacht, weil man es konnte, weil man vielleicht Geld damit verdiente, aber so richtig stolz war man darauf nicht. Diderot – bei ihm ist es ein bisschen anders, der hat die Artikel, die er schrieb über Philosophie in der Encyclopedie noch mal als ein separates Buch herausgebracht, insofern kann man durchaus daraus schließen, dass er dahinter stand, was er da schrieb, aber andere haben das nicht gemacht, und ich selber habe in meiner Jugend auch Geld verdient damit, dass ich eine Enzyklopädie geschrieben habe, und die führe ich in meinem Publikationsverzeichnis auch nicht auf."

Jetzt will ich aber auch wissen, welche das war...

"Das war eine Philosophie-Enzyklopädie."

Woran liegt es eigentlich, dass die Arbeit von Enzyklopädisten so gering geschätzt wird?

"Ich denke, Enzyklopädien weichen im Genre ab von der sonstigen Literatur. Ein Literat ist jemand, der durch Schreiben sich beweist, vielleicht sogar sein Leben damit bestreiten kann. Und das ist etwas, worauf man stolz ist, wie ein Künstler auf sein Werk stolz sein kann. Das denkt nicht nur der Künstler, das denken andere auch. Bei den Enzyklopädien geht es ja um Werke, die gar nicht auf Originalität, sondern auf Allgemeingültigkeit und Standard hinauslaufen, und darauf ist eigentlich niemand stolz – jetzt außer Verlegern, die damit ein gutes Geschäft machen. Also, so erkläre ich mir, dass die Beiträger zu Enzyklopädien lieber auf andere Produkte ihrer Tätigkeit verweisen."

In den 2000er-Jahren begann das große Sterben

"Es hat sich in den fast 30 Jahren, die ich jetzt im Geschäft bin, auch sehr viel geändert", sagt Henning Aubel, Historiker und langjähriger Autor des Weltalmanachs und anderer Nachschlagewerke. "Der Setzer ist weggefallen, viele andere Revolutionen, und die Internetrevolution hat jetzt im Grunde ein ganzes Genre weggespült – natürlich macht man sich da Gedanken. Man muss ja auch nach Alternativen suchen, wie man weiter dann als Freiberufler weiter sein Geld verdienen kann. Aber wenn man sich mal drauf eingelassen hat, freiberuflich tätig zu sein, dann können Sie manchmal nur in zwei, drei Monatsschritten denken und nicht schon den Urlaub im nächsten Jahr planen."

Angefangen hat Henning Aubel 1991 beim Harenberg-Verlag mit aktuell, ist 2000 übergeschwenkt zum Brockhaus Jahrbuch und war dann ab 2010 beim Fischer Weltalmanach.

Inzwischen existiert keins dieses Projekte mehr, und auch ansonsten waren die 2000er-Jahre die Zeit des großen Sterbens der gedruckten Nachschlagewerke: 2005 geht das Spiegel-Jahrbuch vom Markt, drei Jahre später folgt Harenberg-aktuell. 2009 trifft es schließlich den altehrwürdigen Brockhaus-Verlag: Er wird zunächst vom Konkurrenten Bertelsmann übernommen, der die Marke Brockhaus dann 2013 an die schwedische Nationalenzyklopädie weiterverkauft.

Für uns ist Wikipedia keine Option

Die Internet-Revolution hat auch die Autoren solcher Nachschlagewerke gefressen. Wikipedia ist für uns keine Option.

Henning Aubel:

"Nö, dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ich muss ja von dem, was ich tue, auch leben können, und deshalb kann ich es mir einfach nicht leisten, umsonst zu arbeiten."

Auch Weltalmanach-Autorin Gabriele Intemann meint: "So ein bisschen der finanzielle Anreiz müsste ja auch da sein. Ich hätte kein Problem damit, dass meine Artikel auf Wikipedia erscheinen, aber von irgendwas muss ich mich ja auch finanzieren. Es ist ein großer zeitlicher Aufwand. Es geht nicht darum, Wissen zurückzuhalten, aber irgendwo muss eine Kompensation da sein.

"Wikipedia war zu stark" - die Dominanz der kostenlosen Internetrecherche hat maßgeblich zum Aus des Weltalmanachs beigetragen.© picture alliance / dpa / Alexandra Stober

"Ich kenne im Moment kein besseres Modell, um allgemeines Wissen zu erzeugen als die Wikipedia", sagt Ulrich Johannes Schneider. Er gehört zu denen, die sich vor allem am egalitären Geist der Produktion von Wissensbeständen erfreuen, wie sie bei Wikipedia passiert:

"Bei Wikipedia werden meines Wissens die meisten Artikel auch von Fachleuten geschrieben, aber jetzt nicht unbedingt von akademischen Fachleuten, sondern vielfach von Hobby-Fachleuten, die sich bei Schmetterlingen auskennen, bei Motorrad-Abgasanlagen, da sind die Artikel, habe ich mir sagen lassen, hervorragend. Also, immer wenn die Cebit in Hannover zu Ende ist, stehen die neuesten Dinge bei Wikipedia drin, das finde ich zum Beispiel großartig. Ich selber interessiere mich mehr für politisch-historische Artikel, und da kann ich sagen, da ist vieles meiner Ansicht nach verbesserungswürdig. Aber ich bin eigentlich dankbar für alles, das da drin steht und was zusammengetragen wird von einer Gemeinschaft, derer die am Wissen interessiert ist."

Aber kann ein Produkt der Schwarmintelligenz wie Wikipedia, bei der jeder im Grunde über das schreibt, wozu er Lust hat, eine klassische Enzyklopädie ersetzen? Henning Aubel meint, nein:

"Man hat den Eindruck, dass die deutschsprachige Wikipedia allmählich an Masse erstickt. Also, wenn man sich über den Opel Kadett von 1964 informieren möchte und erfahren möchte, ob der jetzt Rallyestreifen hat oder nicht, kann man ganz wunderbar in diesem Werk fündig werden. Aber wenn man die neuesten Entwicklungen über Mali sich anschauen möchte, dann wird man dort vermutlich nichts erfahren. Oder die neuesten Unternehmenszahlen, die wird man dort nicht finden, weil die einfach nicht aktualisiert werden."

Die Weltalmanach-Redaktion wird aufgelöst

Christin Löchel ist die Leiterin der Weltalmanach-Redaktion. In ihrem Büro in der Frankfurter Zentrale des Fischer-Verlags sind die ersten Umzugskisten schon gepackt. In den Regalen stehen viele Bände Weltalmanach, von den sechziger Jahren bis heute. Den meines Geburtsjahrgangs darf ich mitnehmen. Er stammt noch aus der Feder von Gustav Fochler-Hauke, dem ersten Herausgeber. Eine Bleiwüste ohne auch nur den Hauch von Farbe.

"Wir haben den Weltalmanach über die Jahre immer weiterentwickelt", sagt Christin Löchel. "Wenn Sie in den ersten schauen, sehen Sie, da gibt es noch Grafiken, die sind Schwarz-Weiß mit Schraffur, dann gab es die nächste Generation, der war dann zweifarbig, da gab es dann rosafarbige Grafiken, dann hatten wir Farbteile, dann wurde er mit Fotos gestaltet, es ging immer weiter, es gab keinen Stillstand."

Christin Löchel, Leiterin der Weltalmanach-Redaktion beim Fischer-Verlag.© Deutschlandradio / Ulrike Köppchen

Auch inhaltlich hat er sich permanent weiterentwickelt: vom bloßen Kompendium aus Zahlen und Namen hin zu einer Jahreschronik des Weltgeschehens mit Bildern und umfangreichem Zahlenteil. So wie im 60. Weltalmanach, dessen Druckfahnen auf Christin Löchels Schreibtisch liegen. Für sie ist es der 14.

14 Jahre lang hat sie parallel zu den Autoren das Weltgeschehen recherchiert, geprüft, ob das, was die Autoren schreiben, auch stimmt. Vor allem die Daten:

"Sie können nur dann Dinge miteinander vergleichen, wenn das Datenmaterial vergleichbar ist. Wenn ich jetzt bei, sagen wir, Belgien Arbeitslosenzahlen angebe, die aus dem nationalen Statistikamt kommen, dann sind die natürlich korrekt auf der Grundlage der nationalen Statistik. Die aber eventuell andere Berechnungsgrundlagen hat als die EU oder die Internationale Arbeitsorganisation. Damit ich jetzt Deutschland und Frankreich mit Belgien vergleichen kann, brauche ich Zahlenmaterial, das tragfähig ist für alle."

Statistiken lesen will gelernt sein

Gerade wenn es um Erwerbstätigkeit geht, weichen Statistiken oft erheblich voneinander ab. Nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation ILO etwa reicht es schon aus, eine Stunde pro Woche zu arbeiten, um als erwerbstätig zu gelten.

"Richtig. Und in Deutschland sind es 15 Stunden pro Woche", so Christin Löchel. "Und da kommen natürlich vollkommen unterschiedliche Quoten bei raus. Es ist spannend, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich Berichtsgrundlagen sind. Warum weichen Daten voneinander ab? Warum wird Deutschland jedes Jahr ein paar Quadratmeter größer oder kleiner?"

Haben Sie eine Antwort auf diese wirklich interessante Frage?

"Da geht es um Neuvermessungen, die jetzt seit einigen Jahren weltweit gemacht werden. Und dadurch verändern sich Größen von Staaten. Es geht natürlich auch um Küstenfraß: Wir verlieren tatsächlich Gebiet. Bei anderen Staaten wie Monaco, Singapur, da wird aufgeschüttet. Also, auch diese Dinge, von denen man immer glaubt, sie seien fest – nichts ist fest. Es ist alles im Fluss."

Wissensvermittlung funktioniert nicht ohne Glaubwürdigkeit

Durch die Arbeit am Weltalmanach habe sie ein anderes Verhältnis zu Daten bekommen, sagt Christin Löchel. Es lehrt einen, wie fragil selbst schlichtes Faktenwissen ist. Und wie viel davon, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als gesichertes Wissen gilt, im Grunde auf einer Übereinkunft beruht.

"Man bekommt eine andere Haltung zur Statistik, nicht zur Statistik selbst, aber zu Daten. Man macht sich klar, dass man erstmal nachschauen muss: Was ist denn die Grundlage der Erhebung? Ist es nur eine Umfrage unter 1000 Menschen, die hochgerechnet wird? Ist es ein Mikrozensus? Auch gerade Religionsdaten sind extrem schwierig. Sie werden auch in Europa kaum noch abgefragt, und es sind Schätzwerte. Wir glauben immer, dass all diese Daten... dass das steht. Nein! Es sind sehr viele Hochrechnungen, Schätzungen dabei. Selbst bei Wirtschaftsdaten sind viele Schätzungen. Das sollte man nicht vergessen."

Eigentlich nur, weil ich wusste, wie akkurat und pingelig Christin Löchel im Umgang mit Daten ist, habe ich den Weltalmanach in den letzten Jahren noch benutzt. Gewissermaßen als Vertrauensvorschuss in punkto Verlässlichkeit. Und das könnte auch der Preis sein, den wir für die schöne, egalitäre, kostenlose neue Wissenskultur zu zahlen haben: dass die Instanzen, denen wir diesen Vertrauensvorschuss gewähren, immer weniger werden. Wikipedia glaube ich nicht. Dem Weltalmanach habe ich geglaubt.